Api Digital dalam Genggaman: Menguak Peran Media Sosial dalam Menyulut Konflik Sosial dan Gelombang Kriminalitas Melalui Hoaks

Di era digital yang serba cepat ini, media sosial telah menjelma menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari platform berbagi momen pribadi hingga arena diskusi global, kehadirannya telah merevolusi cara kita berkomunikasi, mengakses informasi, dan membentuk opini. Namun, di balik segala kemudahan dan konektivitas yang ditawarkannya, media sosial menyimpan potensi bahaya laten yang kian mengkhawatirkan: menjadi episentrum penyebaran hoaks yang tidak hanya menggerus kepercayaan publik, tetapi juga secara langsung menyulut konflik sosial dan bahkan mendorong gelombang kriminalitas di dunia nyata.

Ekosistem yang Subur bagi Hoaks

Media sosial adalah ekosistem yang sangat subur bagi penyebaran hoaks karena beberapa karakteristik inherennya:

- Kecepatan dan Jangkauan yang Tak Terbatas: Sebuah informasi, baik benar maupun salah, dapat menyebar viral dalam hitungan detik ke jutaan pengguna di seluruh dunia. Batasan geografis dan waktu seolah lenyap, memungkinkan hoaks menjangkau audiens yang sangat luas sebelum kebenarannya sempat diverifikasi.

- Algoritma Amplifikasi: Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna. Konten yang memicu emosi kuat—baik itu kemarahan, ketakutan, atau kegembiraan—cenderung mendapatkan interaksi lebih banyak dan, karenanya, lebih sering direkomendasikan dan disebarkan. Hoaks, yang seringkali dirancang untuk memanipulasi emosi, menjadi sangat diuntungkan oleh mekanisme ini.

- Filter Bubble dan Echo Chamber: Pengguna cenderung berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa, menciptakan "gelembung filter" atau "ruang gema" informasi. Dalam lingkungan ini, hoaks yang sesuai dengan pandangan awal seseorang akan lebih mudah diterima sebagai kebenaran dan sulit untuk dikoreksi, bahkan ketika bukti penolakan muncul.

- Anonimitas dan Kurangnya Akuntabilitas: Kemampuan untuk menyebarkan informasi tanpa identitas asli atau dengan identitas palsu mengurangi rasa tanggung jawab dan akuntabilitas. Pelaku hoaks dapat bersembunyi di balik layar, menyebarkan kebohongan tanpa harus menghadapi konsekuensi langsung.

- Minimnya Verifikasi: Banyak pengguna media sosial cenderung berbagi informasi tanpa memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Judul provokatif atau gambar yang menarik seringkali cukup untuk mendorong tindakan "bagikan" tanpa berpikir panjang.

Hoaks sebagai Katalis Konflik Sosial

Dampak paling nyata dari penyebaran hoaks adalah kemampuannya menjadi katalisator konflik sosial. Hoaks seringkali dirancang untuk:

- Memicu Polarisasi dan Perpecahan: Narasi palsu yang menargetkan kelompok tertentu (etnis, agama, politik, atau gender) dapat menciptakan "musuh bersama" dan memperdalam jurang pemisah antar-kelompok. Misalnya, hoaks tentang penyerangan oleh kelompok tertentu dapat memicu sentimen kebencian dan keinginan untuk membalas dendam.

- Membangkitkan Kebencian (Hate Speech): Banyak hoaks mengandung unsur kebencian yang secara eksplisit atau implisit menyerang martabat dan identitas kelompok lain. Ketika narasi kebencian ini menyebar luas, ia dapat mengikis toleransi dan memicu tindakan diskriminasi atau kekerasan.

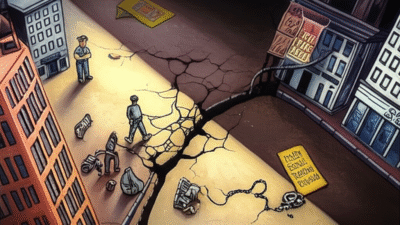

- Menggerakkan Massa dalam Protes atau Kerusuhan: Hoaks tentang ketidakadilan, korupsi, atau tindakan provokatif oleh pihak tertentu dapat memobilisasi massa secara cepat untuk melakukan demonstrasi atau protes. Jika informasi tersebut terbukti palsu atau sengaja dibumbui, potensi kerusuhan dan eskalasi konflik fisik sangat tinggi. Contoh nyata adalah penyebaran hoaks tentang "penyerangan" atau "penganiayaan" yang tidak terjadi, yang kemudian memicu respons massa yang agresif.

- Merusak Kepercayaan Publik: Ketika institusi pemerintah, media berita, atau organisasi masyarakat menjadi sasaran hoaks, kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga ini akan terkikis. Ini menciptakan kekosongan informasi yang justru dapat diisi oleh lebih banyak hoaks, menciptakan lingkaran setan ketidakpercayaan dan kecurigaan.

Dari Deception Digital Menuju Gelombang Kriminalitas Nyata

Tidak hanya sebatas konflik sosial, hoaks di media sosial juga memiliki korelasi langsung dengan peningkatan gelombang kriminalitas:

- Kekerasan Berbasis Massa (Mob Justice): Hoaks tentang seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (misalnya, penculikan anak, pencurian) dapat dengan cepat memicu kemarahan massa. Tanpa verifikasi, orang yang tidak bersalah bisa menjadi korban "main hakim sendiri" yang brutal, berujung pada penganiayaan berat bahkan kematian.

- Penipuan dan Cybercrime: Hoaks seringkali digunakan sebagai umpan untuk penipuan finansial atau phishing. Misalnya, hoaks tentang bantuan sosial palsu, investasi bodong, atau undian berhadiah dapat menjebak korban untuk memberikan data pribadi atau mentransfer uang.

- Ancaman dan Intimidasi: Penyebaran informasi pribadi (doxing) atau ancaman kekerasan yang didasari hoaks dapat berujung pada tindakan kriminalitas di dunia nyata, seperti penguntitan, penyerangan fisik, atau vandalisme properti.

- Penyebaran Informasi Rahasia dan Spionase: Hoaks yang berkedok "informasi bocor" atau "dokumen rahasia" bisa menjadi alat untuk spionase siber atau untuk memanipulasi pasar saham, yang keduanya merupakan bentuk kejahatan.

- Kerusakan Infrastruktur dan Vandalisme: Propaganda palsu yang memicu kemarahan terhadap fasilitas umum atau properti pribadi dapat mendorong tindakan perusakan dan vandalisme.

Tanggung Jawab Bersama dalam Era Digital

Menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan multi-sektoral:

- Literasi Digital dan Berpikir Kritis: Masyarakat harus dibekali dengan kemampuan untuk mengidentifikasi hoaks, memverifikasi informasi, dan tidak mudah terprovokasi. Pendidikan tentang literasi digital harus menjadi prioritas sejak dini.

- Tanggung Jawab Platform Media Sosial: Perusahaan media sosial harus lebih proaktif dalam memoderasi konten, mengembangkan algoritma yang tidak hanya memprioritaskan keterlibatan tetapi juga akurasi, serta menyediakan fitur pelaporan hoaks yang efektif dan transparan.

- Peran Pemerintah dan Penegak Hukum: Pemerintah perlu memiliki regulasi yang jelas dan efektif untuk menindak penyebar hoaks yang terbukti memicu konflik dan kriminalitas, tanpa membatasi kebebasan berekspresi. Penegak hukum juga harus sigap dalam menginvestigasi dan menindak kasus-kasus kekerasan yang dipicu hoaks.

- Keterlibatan Masyarakat Sipil: Organisasi pengecek fakta (fact-checker), media berita independen, dan komunitas masyarakat dapat berperan aktif dalam melawan hoaks dengan menyediakan informasi yang akurat dan terverifikasi.

Media sosial adalah alat yang ampuh, yang kekuatannya dapat membangun atau menghancurkan. Ketika ia disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, ia menjadi "api digital" yang membakar tatanan sosial, memecah belah komunitas, dan memicu gelombang kriminalitas yang merugikan semua pihak. Memahami peran kritis media sosial dalam fenomena ini adalah langkah pertama untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab bagi masa depan kita bersama.