Jejak Uang Kotor di Bumi Pertiwi: Mengurai Benang Kusut Mekanisme dan Strategi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Di balik gemerlap ekonomi dan denyut nadi pembangunan, terselip sebuah kejahatan senyap yang menggerogoti integritas sistem keuangan dan merusak sendi-sendi negara: Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kejahatan ini, yang sering disebut sebagai "pencucian uang kotor," adalah proses menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal, mengubahnya menjadi aset yang sah agar dapat digunakan tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Di Indonesia, perjuangan melawan TPPU adalah sebuah saga kompleks yang melibatkan multi-institusi, regulasi ketat, dan tantangan yang terus berevolusi.

I. Memahami Esensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Secara sederhana, TPPU adalah upaya untuk melegitimasi aset yang berasal dari kejahatan. Dana "kotor" ini bisa berasal dari berbagai "tindak pidana asal" (predicate crimes) seperti korupsi, narkotika, terorisme, penipuan, penyelundupan, perjudian, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan sumber dana ilegal tersebut sehingga tampak seperti kekayaan yang sah, menghindarkan pelakunya dari jerat hukum dan memungkinkan mereka menikmati hasil kejahatan.

Di Indonesia, definisi TPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). UU ini secara gamblang menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pencucian uang, mulai dari menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, sampai menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

II. Mekanisme Pencucian Uang: Tiga Tahap Klasik

Meskipun modus operandi terus berkembang, proses pencucian uang umumnya melibatkan tiga tahap utama yang saling terkait dan berurutan, seringkali dilakukan secara cepat dan rumit untuk menyulitkan pelacakan:

-

Penempatan (Placement):

Ini adalah tahap awal di mana uang tunai yang diperoleh secara ilegal dimasukkan ke dalam sistem keuangan yang sah. Tujuannya adalah menghilangkan jejak fisik uang tunai yang seringkali dalam jumlah besar dan mencurigakan.- Modus:

- Smurfing/Structuring: Memecah uang tunai dalam jumlah kecil (di bawah ambang batas pelaporan) dan menyetorkannya ke berbagai rekening bank yang berbeda, seringkali melalui banyak orang (smurf).

- Penyelundupan Tunai (Bulk Cash Smuggling): Membawa uang tunai dalam jumlah besar melintasi batas negara.

- Pencampuran (Mingling): Mencampurkan uang ilegal dengan pendapatan bisnis yang sah (misalnya, restoran, kasino, atau toko ritel yang memiliki volume transaksi tunai tinggi).

- Pembelian Aset Berharga Rendah: Membeli aset seperti barang mewah, kendaraan, atau properti dengan uang tunai, lalu menjualnya kembali untuk mendapatkan dana yang terlihat sah.

- Modus:

-

Pelapisan (Layering):

Setelah uang masuk ke sistem keuangan, tahap ini bertujuan untuk memutuskan hubungan antara dana tersebut dengan sumber ilegalnya. Ini adalah tahap paling kompleks, melibatkan serangkaian transaksi finansial yang rumit untuk membingungkan jejak audit.- Modus:

- Transfer Kawat Internasional: Melakukan serangkaian transfer uang antar rekening bank di berbagai negara atau yurisdiksi, terutama yang memiliki aturan kerahasiaan bank yang ketat.

- Perusahaan Cangkang (Shell Companies): Mendirikan perusahaan fiktif atau perusahaan tanpa operasi bisnis yang nyata untuk memfasilitasi transfer dana atau kepemilikan aset, membuat transaksi tampak sah.

- Perdagangan Saham/Investasi: Menggunakan pasar modal atau instrumen investasi yang kompleks untuk memindahkan dana secara cepat dan anonim.

- Pinjaman Palsu: Memberikan pinjaman dari satu entitas ke entitas lain yang dikendalikan oleh pelaku, menciptakan ilusi transaksi bisnis yang sah.

- Penggunaan Cryptocurrency: Memanfaatkan aset kripto yang bersifat desentralisasi dan anonim untuk mentransfer dana secara cepat antar negara.

- Modus:

-

Pengintegrasian (Integration):

Ini adalah tahap terakhir di mana uang yang telah "dicuci" dikembalikan ke ekonomi yang sah, membuatnya tampak seperti kekayaan yang sah dan dapat digunakan secara bebas oleh pelaku. Pada tahap ini, sangat sulit untuk membedakan antara dana yang sah dan ilegal.- Modus:

- Investasi Bisnis Legitim: Menginvestasikan dana ke dalam bisnis properti, restoran, hotel, atau perusahaan lain yang sah.

- Pembelian Properti Mewah: Membeli rumah mewah, kapal pesiar, atau karya seni dengan harga tinggi.

- Pinjaman Balik (Loan Back): Mengambil "pinjaman" dari perusahaan cangkang di luar negeri yang sebenarnya adalah uang hasil pencucian sendiri.

- Gaji atau Dividen Palsu: Membayar diri sendiri atau pihak terkait dengan gaji atau dividen fiktif dari perusahaan yang dikendalikan.

- Modus:

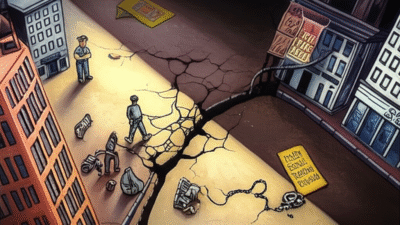

III. Dampak Destruktif Pencucian Uang

TPPU bukan sekadar kejahatan finansial; dampaknya merambah ke berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara:

-

Ekonomi:

- Distorsi Pasar: Dana ilegal yang masuk ke pasar dapat menciptakan gelembung ekonomi atau persaingan tidak sehat.

- Inflasi: Aliran dana besar yang tidak terkait dengan produksi riil dapat memicu inflasi.

- Melemahnya Integritas Sistem Keuangan: Bank dan lembaga keuangan yang terlibat, sengaja atau tidak, akan kehilangan kepercayaan publik dan investor.

- Penyusutan Pendapatan Negara: Dana hasil kejahatan tidak dikenakan pajak, mengurangi pendapatan negara.

-

Sosial:

- Meningkatnya Kriminalitas: Pencucian uang memungkinkan kejahatan asal terus berkembang.

- Korupsi: Memperburuk praktik korupsi karena pejabat bisa menyembunyikan hasil suap.

- Erosi Kepercayaan Publik: Merusak moral dan etika masyarakat, memudarkan kepercayaan terhadap lembaga negara.

-

Keamanan Nasional:

- Pendanaan Terorisme: Dana hasil pencucian uang sering digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

- Kejahatan Transnasional: Memfasilitasi kejahatan lintas negara seperti perdagangan narkoba dan manusia.

-

Reputasi Internasional:

- Negara yang lemah dalam penanganan TPPU dapat masuk daftar hitam internasional, menghambat investasi asing, dan mempersulit transaksi keuangan global.

IV. Strategi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi TPPU melalui pendekatan multi-lembaga dan kerangka hukum yang kokoh.

A. Kerangka Hukum:

Fondasi utama adalah UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksana dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan lembaga lainnya. Regulasi ini mencakup kewajiban pelaporan, identifikasi nasabah (KYC/CDD), dan penjatuhan sanksi.

B. Lembaga Penegak Hukum dan Pengawasan:

-

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK):

Ini adalah garda terdepan dan unit intelijen keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU) Indonesia. PPATK memiliki peran sentral dalam:- Menerima Laporan: Dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang/Jasa (PBJ) seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, perusahaan properti, dan pedagang kendaraan/permata/barang seni. Laporan yang diterima meliputi:

- Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

- Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) di atas ambang batas (saat ini Rp 500 juta)

- Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

- Melakukan Analisis: Menganalisis pola transaksi mencurigakan, mengidentifikasi jaringan kejahatan, dan menghubungkannya dengan tindak pidana asal.

- Menyampaikan Hasil Analisis/Pemeriksaan: Kepada penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) untuk ditindaklanjuti.

- Mengembangkan Kebijakan: Memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait regulasi anti-pencucian uang.

- Menerima Laporan: Dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang/Jasa (PBJ) seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, perusahaan properti, dan pedagang kendaraan/permata/barang seni. Laporan yang diterima meliputi:

-

Lembaga Penegak Hukum:

- Kepolisian Republik Indonesia (POLRI): Melakukan penyidikan kasus TPPU yang berawal dari tindak pidana umum (narkotika, penipuan, dll).

- Kejaksaan Republik Indonesia: Melakukan penuntutan perkara TPPU di pengadilan.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Berwenang menyidik, menuntut, dan mengeksekusi perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi.

-

Lembaga Pengawas dan Regulator:

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Mengawasi kepatuhan PJK di sektor non-bank (asuransi, pasar modal, lembaga pembiayaan) terhadap peraturan TPPU.

- Bank Indonesia (BI): Mengatur dan mengawasi kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip anti-pencucian uang.

- Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan): Berperan dalam mengidentifikasi potensi TPPU melalui data perpajakan dan transaksi kepabeanan.

C. Mekanisme Penanganan:

- Pelaporan: PJK dan PBJ wajib melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan atau di atas ambang batas tertentu kepada PPATK. Ini adalah gerbang utama dalam deteksi TPPU.

- Analisis: PPATK menganalisis laporan tersebut, mengumpulkan informasi tambahan, dan membangun profil transaksi untuk mengidentifikasi potensi pencucian uang.

- Penyidikan: Hasil analisis PPATK diserahkan kepada penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, KPK). Penyidik kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, termasuk pelacakan aset (follow the money) dan pembuktian tindak pidana asal.

- Penuntutan dan Peradilan: Setelah berkas lengkap, Kejaksaan menuntut pelaku ke pengadilan. Proses peradilan bertujuan membuktikan TPPU dan tindak pidana asalnya.

- Perampasan Aset (Asset Forfeiture): Ini adalah salah satu aspek krusial. UU TPPU memungkinkan perampasan aset hasil kejahatan, bahkan jika pelaku utama tidak dapat dihukum (misalnya, karena meninggal dunia atau melarikan diri), asalkan aset tersebut terbukti berasal dari tindak pidana. Perampasan aset ini menjadi disinsentif kuat bagi pelaku kejahatan.

- Kerja Sama Internasional: Mengingat sifat transnasional TPPU, kerja sama dengan FIU dan lembaga penegak hukum negara lain melalui Mutual Legal Assistance (MLA) atau perjanjian ekstradisi sangat vital untuk melacak dan memulihkan aset yang disembunyikan di luar negeri.

V. Tantangan dan Prospek ke Depan

Perjuangan melawan TPPU tidaklah mudah. Indonesia menghadapi sejumlah tantangan:

- Perkembangan Modus Operandi: Pelaku terus berinovasi, memanfaatkan teknologi baru (misalnya, cryptocurrency, e-commerce, online gambling) dan celah regulasi.

- Kompleksitas Pembuktian: Melacak dan membuktikan TPPU, terutama tahap pelapisan dan pengintegrasian, sangat rumit karena melibatkan banyak pihak dan transaksi lintas batas.

- Keterbatasan Sumber Daya: Baik dari segi sumber daya manusia (penyidik terlatih) maupun teknologi (sistem analisis data yang canggih).

- Koordinasi Antar Lembaga: Meskipun sudah baik, koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum dan pengawas perlu terus ditingkatkan untuk efektivitas penanganan.

- Ancaman Siber: TPPU semakin banyak memanfaatkan platform digital dan kejahatan siber.

Namun, prospek ke depan tetap optimis. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terus berupaya:

- Penguatan Regulasi: Menyesuaikan UU dan peraturan dengan perkembangan modus baru.

- Peningkatan Kapasitas: Melatih SDM dan mengadopsi teknologi canggih untuk analisis data dan pelacakan aset.

- Optimalisasi Kerja Sama Internasional: Memperkuat jaringan dengan FIU dan lembaga internasional lainnya.

- Edukasi dan Kesadaran Publik: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya TPPU dan pentingnya peran aktif dalam melaporkan kecurigaan.

Kesimpulan

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah ancaman nyata yang membahayakan stabilitas ekonomi, merusak tatanan sosial, dan mengancam keamanan nasional. Di Indonesia, dengan kerangka hukum yang kuat dan kolaborasi antar lembaga seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, OJK, dan BI, upaya penanganan terus digencarkan. Perang melawan jejak uang kotor ini adalah sebuah maraton, bukan sprint. Dibutuhkan komitmen berkelanjutan, adaptasi terhadap modus operandi yang dinamis, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan sistem keuangan yang bersih, transparan, dan berintegritas demi masa depan Bumi Pertiwi yang lebih baik.