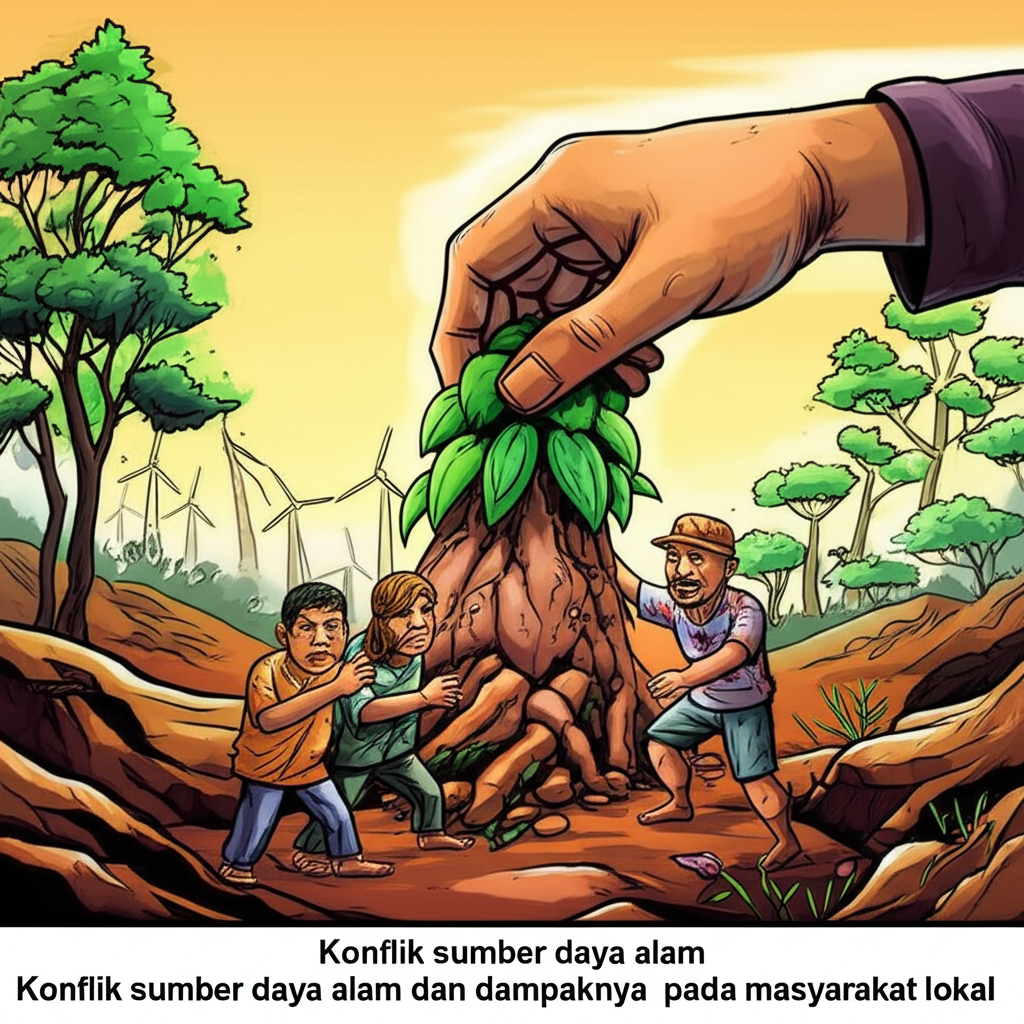

Perebutan Harta Bumi, Pengorbanan Manusia: Ketika Konflik Sumber Daya Alam Merenggut Kehidupan Komunitas Lokal

Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah ruah—mulai dari hutan tropis yang lebat, perut bumi yang menyimpan mineral berharga, hingga lautan yang kaya akan biodiversitas—seringkali menjadi saksi bisu ironi yang menyakitkan: wilayah yang kaya sumber daya justru menjadi sarang konflik, kemiskinan, dan penderitaan bagi masyarakat lokalnya. Konflik sumber daya alam adalah perselisihan yang timbul akibat perebutan, pengelolaan, atau dampak dari eksploitasi sumber daya alam, yang seringkali melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, korporasi, dan yang paling rentan, masyarakat lokal. Jejak luka konflik ini membekas dalam pada tatanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, mengubah lanskap kehidupan komunitas yang telah bergenerasi hidup berdampingan dengan alam.

Akar Konflik: Ketika Kekayaan Menjadi Bencana

Konflik sumber daya alam bukanlah fenomena tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks dari berbagai faktor pemicu:

- Ketimpangan Kepemilikan dan Akses: Salah satu pemicu utama adalah perbedaan persepsi dan pengakuan atas hak kepemilikan dan akses terhadap sumber daya. Masyarakat adat dan komunitas lokal seringkali memiliki hak ulayat atau hak komunal berdasarkan hukum adat yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, hak ini seringkali bertabrakan dengan izin konsesi skala besar yang diberikan pemerintah kepada korporasi (pertambangan, perkebunan sawit, HTI, PLTA) tanpa persetujuan atau partisipasi yang memadai dari komunitas setempat.

- Lemahnya Tata Kelola dan Penegakan Hukum: Sistem tata kelola sumber daya alam yang lemah, korupsi, serta kurangnya transparansi dalam pemberian izin dan pengawasan menjadi lahan subur bagi konflik. Penegakan hukum yang tidak tegas atau memihak juga memperparuk masalah, membuat masyarakat lokal sulit mendapatkan keadilan.

- Investasi Skala Besar dan Pembangunan yang Tidak Berpihak: Ambisi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan investasi seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan di tingkat lokal. Proyek-proyek mega seperti pembangunan bendungan, kawasan industri, atau infrastruktur transportasi baru yang melewati wilayah masyarakat lokal, seringkali tidak melibatkan mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

- Ketidakadilan Distribusi Manfaat: Janji-janji kesejahteraan dan lapangan kerja yang menyertai investasi seringkali tidak terwujud atau hanya dinikmati oleh segelintir orang. Masyarakat lokal justru menanggung beban kerugian lingkungan dan sosial, sementara keuntungan besar mengalir ke pihak luar.

- Perubahan Iklim dan Kelangkaan Sumber Daya: Perubahan iklim memperparah tekanan terhadap sumber daya alam, terutama air dan lahan pertanian. Kekeringan, banjir, atau pergeseran pola musim dapat memicu persaingan antar komunitas atau antara komunitas dengan sektor industri untuk memperebutkan sumber daya yang semakin langka.

- Kurangnya Partisipasi dan Persetujuan: Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) yang seharusnya menjadi standar internasional dalam proyek-proyek yang melibatkan masyarakat adat, seringkali diabaikan. Masyarakat baru diberi tahu setelah keputusan dibuat, bukan dilibatkan sejak awal.

Dampak yang Merobek Kehidupan Komunitas Lokal

Dampak konflik sumber daya alam pada masyarakat lokal sangat multidimensional dan seringkali bersifat permanen:

- Kerusakan Lingkungan yang Melumpuhkan: Ini adalah dampak paling kasat mata. Kegiatan eksploitasi sering menyebabkan pencemaran air (limbah tambang, pestisida), udara (debu, asap), dan tanah (kerusakan struktur tanah, erosi). Deforestasi skala besar menghilangkan habitat satwa, memicu banjir dan tanah longsor, serta menghilangkan sumber daya hutan yang menjadi penopang hidup masyarakat. Hilangnya keanekaragaman hayati juga berarti hilangnya sumber pangan, obat-obatan tradisional, dan pengetahuan lokal.

- Kehilangan Mata Pencarian dan Penggusuran: Petani kehilangan lahan subur mereka, nelayan kehilangan akses ke perairan yang tercemar, dan masyarakat adat kehilangan hutan tempat mereka berburu, meramu, atau mengumpulkan hasil hutan non-kayu. Akibatnya, mereka kehilangan sumber pendapatan dan terpaksa mencari pekerjaan serabutan atau bahkan mengungsi dari tanah leluhur mereka, menyebabkan kemiskinan struktural yang parah.

- Erosi Budaya dan Identitas: Tanah dan sumber daya alam adalah bagian integral dari identitas dan spiritualitas masyarakat adat. Ketika tanah mereka dirampas atau lingkungan mereka rusak, nilai-nilai luhur, tradisi, dan pengetahuan lokal yang telah diwariskan turun-temurun terancam punah. Situs-situs sakral rusak, ritual tidak dapat lagi dilakukan, dan hubungan harmonis dengan alam terputus.

- Gangguan Kesehatan dan Kualitas Hidup: Pencemaran lingkungan secara langsung berdampak pada kesehatan masyarakat. Penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, keracunan, hingga kasus stunting pada anak-anak seringkali menjadi efek samping yang tak terhindarkan. Stres, kecemasan, dan trauma psikologis juga menghantui mereka yang hidup dalam ketidakpastian dan ancaman.

- Perpecahan Sosial dan Kriminalisasi: Konflik seringkali memicu perpecahan internal di dalam komunitas itu sendiri, antara mereka yang mendukung proyek dengan yang menolak, atau antara masyarakat adat dan pendatang. Kriminalisasi terhadap aktivis dan pembela HAM yang berjuang mempertahankan hak-hak mereka juga kerap terjadi, di mana mereka menghadapi ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan fisik.

- Peningkatan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan: Hilangnya mata pencarian tradisional secara langsung menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Ketergantungan pada makanan yang dibeli dari luar meningkat, sementara akses terhadap sumber pangan lokal (ikan, hasil hutan, tanaman pangan) menurun drastis, mengancam ketahanan pangan keluarga.

Mencari Jalan Keluar: Solusi Menuju Keadilan dan Keberlanjutan

Mengatasi konflik sumber daya alam memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama, bukan objek pembangunan:

- Pengakuan dan Perlindungan Hak Adat: Pemerintah harus secara tegas mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah adat mereka, termasuk melalui percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

- Tata Kelola yang Transparan dan Partisipatif: Penerapan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) secara penuh dan jujur harus menjadi prasyarat mutlak untuk setiap proyek yang melibatkan tanah dan sumber daya masyarakat. Proses perizinan harus transparan dan akuntabel.

- Pembagian Manfaat yang Adil: Mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan transparan dari eksploitasi sumber daya harus diterapkan, misalnya melalui royalti, saham, atau program pengembangan masyarakat yang dikelola langsung oleh komunitas.

- Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil: Aparat penegak hukum harus bertindak profesional, imparsial, dan tegas terhadap pelanggar lingkungan serta pelaku kekerasan terhadap masyarakat dan aktivis. Proses hukum harus mudah diakses dan berpihak pada korban.

- Diversifikasi Ekonomi Lokal: Mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada eksploitasi sumber daya tunggal, seperti agrowisata, pertanian organik, atau pengembangan produk lokal bernilai tambah.

- Mekanisme Penyelesaian Konflik Alternatif: Membangun dan memperkuat mekanisme penyelesaian konflik di luar jalur litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, yang melibatkan semua pihak secara setara dan menghormati kearifan lokal.

- Pendidikan dan Pemberdayaan Komunitas: Memberdayakan masyarakat lokal dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka, hukum lingkungan, serta kemampuan negosiasi dan advokasi agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

Kesimpulan

Konflik sumber daya alam bukanlah sekadar sengketa ekonomi, melainkan krisis kemanusiaan yang mendalam yang merenggut hak hidup, budaya, dan masa depan komunitas lokal. Ironi di mana kekayaan alam justru membawa kemiskinan dan penderitaan harus segera diakhiri. Solusi tidak akan datang dari pendekatan parsial, melainkan dari komitmen kolektif semua pihak—pemerintah, korporasi, masyarakat sipil, dan tentu saja, masyarakat lokal itu sendiri—untuk membangun tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan. Hanya dengan demikian, harta bumi dapat menjadi berkah bagi semua, bukan kutukan bagi mereka yang hidup di atasnya.