Mengurai Benang Kusut Kekerasan di Sekolah: Analisis Kebijakan Menuju Lingkungan Belajar yang Aman dan Inklusif

Pendahuluan

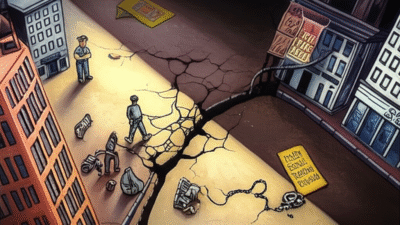

Sekolah seharusnya menjadi benteng kedua bagi anak-anak setelah rumah, sebuah oase di mana mereka dapat tumbuh, belajar, berinteraksi, dan mengembangkan potensi diri tanpa rasa takut. Namun, realitasnya seringkali jauh dari ideal. Kasus-kasus kejahatan kekerasan di lingkungan sekolah, mulai dari perundungan (bullying) fisik, verbal, siber, hingga kekerasan seksual dan penganiayaan, masih menjadi momok yang mengancam integritas pendidikan dan kesejahteraan psikologis peserta didik. Fenomena ini tidak hanya meninggalkan trauma mendalam bagi korban, tetapi juga menciptakan iklim belajar yang tidak kondusif, merusak reputasi institusi pendidikan, dan pada akhirnya, menghambat kemajuan bangsa.

Menanggapi urgensi ini, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait telah merumuskan berbagai kebijakan dan program untuk menanggulangi kejahatan kekerasan di sekolah. Namun, seberapa efektifkah kebijakan-kebijakan tersebut dalam praktiknya? Artikel ini akan menganalisis secara mendalam kerangka kebijakan yang ada, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasinya, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar aman dan inklusif.

Urgensi Penanggulangan Kejahatan Kekerasan di Sekolah

Dampak kejahatan kekerasan di sekolah bersifat multidimensional dan merusak:

- Dampak pada Korban: Korban kekerasan dapat mengalami cedera fisik, gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, post-traumatic stress disorder (PTSD), penurunan harga diri, kesulitan konsentrasi, hingga keinginan untuk bunuh diri. Secara akademis, mereka mungkin mengalami penurunan prestasi, sering absen, atau bahkan putus sekolah.

- Dampak pada Pelaku: Pelaku kekerasan, meskipun seringkali dipandang sebagai pihak yang "berkuasa," sesungguhnya juga terjebak dalam siklus negatif. Tanpa intervensi yang tepat, perilaku kekerasan mereka dapat berevolusi menjadi pola kriminalitas di masa depan, menghambat perkembangan sosial-emosional, dan berujung pada masalah hukum.

- Dampak pada Lingkungan Sekolah: Kekerasan menciptakan iklim ketakutan, ketidakpercayaan, dan ketidakamanan. Hal ini mengganggu proses belajar-mengajar, menurunkan moralitas guru dan staf, serta merusak citra sekolah di mata masyarakat.

- Dampak Jangka Panjang pada Masyarakat: Sekolah adalah miniatur masyarakat. Jika kekerasan dibiarkan tumbuh subur di sana, ini akan mencetak generasi yang rentan terhadap kekerasan, kurang empati, dan tidak mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif, yang pada akhirnya akan merusak tatanan sosial.

Kerangka Kebijakan Penanggulangan Kekerasan di Indonesia

Indonesia telah memiliki landasan hukum dan regulasi yang cukup kuat untuk menanggulangi kekerasan, khususnya di lingkungan pendidikan. Beberapa di antaranya meliputi:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: UU ini secara tegas menjamin hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk di lingkungan pendidikan. Pasal 54 secara spesifik menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain.

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP): Ini adalah regulasi terbaru dan paling komprehensif. Permen ini menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dan mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan, kekerasan seksual, kekerasan fisik, psikis, diskriminasi, hingga intoleransi. Permen ini juga mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan, dan Satuan Tugas (Satgas) di tingkat kabupaten/kota.

- Peraturan Perundang-undangan Lainnya: Seperti UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, dan berbagai regulasi daerah yang mendukung upaya perlindungan anak dan penanggulangan kekerasan.

Secara garis besar, kebijakan-kebijakan ini menekankan pada tiga pilar utama:

- Pencegahan: Melalui edukasi, sosialisasi, kurikulum yang relevan, dan pembangunan iklim sekolah yang aman.

- Penanganan: Melalui mekanisme pelaporan yang jelas, investigasi, dan sanksi yang adil.

- Pemulihan/Rehabilitasi: Melalui dukungan psikososial bagi korban dan pembinaan bagi pelaku.

Analisis Kebijakan: Kekuatan dan Kelemahan Implementasi

A. Kekuatan Kebijakan:

- Mandat Hukum yang Kuat: Adanya UU Perlindungan Anak dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang kokoh bagi sekolah dan pemerintah daerah untuk bertindak.

- Fokus pada Pencegahan: Permendikbudristek 46/2023 sangat menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui pendidikan karakter, literasi digital, dan program anti-perundungan, yang merupakan langkah proaktif yang esensial.

- Mekanisme Pelaporan dan Penanganan yang Lebih Jelas: Pembentukan TPPK di sekolah dan Satgas di dinas pendidikan kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi kanal resmi bagi pelaporan dan penanganan kasus kekerasan secara terstruktur.

- Pendekatan Holistik: Kebijakan ini mencakup berbagai jenis kekerasan dan mengakui peran berbagai pihak (guru, siswa, orang tua, komite sekolah, masyarakat) dalam penanggulangan.

- Perlindungan Data dan Kerahasiaan: Adanya ketentuan mengenai kerahasiaan identitas korban dan saksi merupakan langkah penting untuk mendorong keberanian pelaporan.

B. Kelemahan Implementasi dan Tantangan:

- Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman: Meskipun ada regulasi, masih banyak pihak di sekolah (guru, siswa, orang tua) yang belum sepenuhnya memahami isi dan mekanisme kebijakan. Hal ini seringkali menyebabkan kebingungan dalam bertindak.

- Kesenjangan Kapasitas dan Sumber Daya: Tidak semua sekolah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai atau terlatih khusus untuk menangani kasus kekerasan. Ketersediaan psikolog atau konselor profesional masih terbatas, terutama di daerah terpencil.

- Budaya "Diam" dan Ketakutan Melapor: Adanya stigma, rasa malu, takut dihakimi, atau takut akan pembalasan seringkali membuat korban atau saksi enggan melapor. Budaya "penyelesaian kekeluargaan" juga kadang menutupi kasus dan menghambat penanganan yang semestinya.

- Keterbatasan Implementasi Keadilan Restoratif: Meskipun konsep keadilan restoratif ditekankan, penerapannya di lapangan belum seragam. Ada risiko bahwa pendekatan ini disalahgunakan untuk "mendamaikan" kasus tanpa memberikan efek jera atau rehabilitasi yang memadai.

- Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal: Penanganan kasus kekerasan seringkali membutuhkan koordinasi dengan kepolisian, dinas sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan lembaga terkait lainnya. Koordinasi ini kadang masih terhambat birokrasi atau kurangnya sinergi.

- Keterlibatan Orang Tua yang Pasif: Peran serta orang tua seringkali hanya sebatas penerima informasi atau ketika terjadi masalah. Padahal, pendidikan pencegahan kekerasan harus dimulai dari rumah dan diperkuat di sekolah.

- Pengawasan dan Evaluasi yang Belum Konsisten: Mekanisme pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan evaluasi efektivitas program masih perlu ditingkatkan agar dapat mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

- Tantangan Kekerasan Siber: Kekerasan berbasis siber (cyberbullying) adalah bentuk baru yang berkembang pesat dan seringkali sulit dideteksi serta ditangani oleh sekolah dengan kebijakan dan infrastruktur konvensional.

Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Peningkatan

Untuk mengurai benang kusut kekerasan di sekolah dan mewujudkan lingkungan belajar yang aman, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan:

-

Penguatan Pencegahan Holistik:

- Kurikulum Terintegrasi: Mengintegrasikan pendidikan karakter, empati, anti-perundungan, resolusi konflik non-kekerasan, dan literasi digital ke dalam semua mata pelajaran.

- Program Kesadaran Berkelanjutan: Mengadakan kampanye, lokakarya, dan seminar secara rutin bagi seluruh komunitas sekolah (siswa, guru, staf, orang tua) tentang berbagai bentuk kekerasan dan dampaknya.

- Peningkatan Kapasitas Guru dan Staf: Pelatihan komprehensif bagi guru dan staf sekolah tentang identifikasi dini tanda-tanda kekerasan, intervensi yang tepat, mekanisme pelaporan, serta pemahaman tentang psikologi perkembangan anak dan remaja.

- Penciptaan Iklim Sekolah Positif: Mendorong budaya saling menghormati, inklusivitas, dan penghargaan terhadap keberagaman. Memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler yang positif untuk menyalurkan energi siswa.

-

Optimalisasi Mekanisme Penanganan yang Responsif:

- Sistem Pelaporan yang Aman dan Mudah Diakses: Memastikan adanya saluran pelaporan yang anonim dan rahasia (misalnya kotak saran fisik/digital, hotline khusus, platform online) yang dikelola oleh pihak yang independen dan terpercaya.

- Penguatan TPPK dan Satgas: Memastikan anggota TPPK dan Satgas memiliki kompetensi, integritas, dan independensi yang diperlukan. Menyediakan anggaran dan fasilitas yang memadai untuk operasional mereka.

- Prosedur Penanganan yang Jelas dan Transparan: Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang rinci dan mudah dipahami untuk setiap jenis kekerasan, mulai dari pelaporan, investigasi, pengambilan keputusan, hingga penjatuhan sanksi.

- Penerapan Keadilan Restoratif yang Proporsional: Menerapkan pendekatan keadilan restoratif dengan hati-hati, memastikan bahwa korban merasa didengar dan dilindungi, serta pelaku memahami konsekuensi perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi. Pendekatan ini tidak boleh meniadakan sanksi yang diperlukan.

-

Dukungan Psikologis dan Rehabilitasi Komprehensif:

- Penyediaan Tenaga Ahli: Memastikan ketersediaan konselor sekolah atau psikolog yang terlatih di setiap sekolah, atau setidaknya di setiap gugus sekolah, untuk memberikan konseling dan dukungan psikososial bagi korban, saksi, dan pelaku.

- Program Rehabilitasi Berbasis Bukti: Mengembangkan program rehabilitasi khusus bagi pelaku kekerasan yang fokus pada perubahan perilaku, pengembangan empati, dan keterampilan sosial.

- Dukungan Jangka Panjang: Menyediakan mekanisme dukungan berkelanjutan bagi korban kekerasan untuk membantu mereka pulih dari trauma dan kembali berintegrasi secara penuh dalam kehidupan sekolah.

-

Peningkatan Peran Serta Multi-Pihak:

- Pelibatan Aktif Orang Tua: Mengadakan program parenting yang fokus pada komunikasi positif, pengawasan digital, dan pemahaman tentang isu kekerasan di sekolah. Membangun kemitraan yang kuat antara sekolah dan orang tua.

- Kerja Sama Lintas Sektor: Memperkuat sinergi antara sekolah dengan lembaga perlindungan anak (P2TP2A), kepolisian, dinas kesehatan, dinas sosial, dan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan kasus yang lebih kompleks.

- Pemberdayaan Komunitas: Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan dalam upaya pencegahan dan pengawasan kekerasan di lingkungan sekitar sekolah.

-

Evaluasi dan Inovasi Berkelanjutan:

- Sistem Data dan Monitoring yang Akurat: Mengembangkan sistem pencatatan kasus kekerasan yang terpadu dan akurat untuk memantau tren, mengidentifikasi titik rawan, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan.

- Riset dan Pengembangan: Mendorong penelitian tentang faktor-faktor penyebab kekerasan dan strategi penanggulangan yang inovatif, termasuk adaptasi terhadap tantangan baru seperti kekerasan siber.

- Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan dan program untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Kesimpulan

Penanggulangan kejahatan kekerasan di sekolah adalah sebuah upaya kompleks yang membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan yang progresif melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, tantangan dalam implementasi masih besar. Kesenjangan pemahaman, keterbatasan sumber daya, budaya "diam," dan kurangnya koordinasi menjadi hambatan serius.

Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, responsif, dan melibatkan semua pihak. Penguatan pencegahan, optimalisasi mekanisme penanganan, penyediaan dukungan psikologis, pelibatan aktif orang tua dan masyarakat, serta evaluasi berkelanjutan adalah kunci. Hanya dengan upaya kolektif, terpadu, dan berkesinambungan, kita dapat mewujudkan sekolah sebagai tempat yang benar-benar aman, inklusif, dan kondusif bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Masa depan anak-anak kita bergantung pada seberapa serius kita melindungi mereka hari ini.