Ketika Kekerasan Menjadi Norma: Menguak Jejak Kelam Budaya Kekerasan dalam Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Kejahatan

Kekerasan adalah fenomena kompleks yang telah menghantui peradaban manusia sejak dahulu kala. Namun, ketika kekerasan tidak lagi dianggap sebagai anomali melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi sosial, kita berhadapan dengan apa yang disebut "budaya kekerasan". Budaya kekerasan bukanlah sekadar tindakan individu, melainkan sistem nilai, norma, dan perilaku kolektif yang secara implisit atau eksplisit membenarkan, mempromosikan, atau menormalisasi penggunaan kekerasan sebagai alat penyelesaian masalah, ekspresi emosi, atau bahkan hiburan. Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana budaya kekerasan ini meresap ke dalam sendi-sendi masyarakat dan secara signifikan berkontribusi pada peningkatan angka kejahatan.

I. Normalisasi dan Desensitisasi: Memudarnya Batas Moral

Salah satu dampak paling berbahaya dari budaya kekerasan adalah proses normalisasi dan desensitisasi. Paparan terus-menerus terhadap kekerasan, baik melalui media massa, hiburan, interaksi sosial, maupun pengalaman pribadi, secara bertahap mengikis kepekaan individu terhadap penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Adegan perkelahian, pembunuhan, atau penindasan yang disajikan dalam film, video game, atau berita tanpa konteks yang memadai dapat membuat penonton, terutama generasi muda, menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang biasa, bahkan "keren" atau "solusi cepat".

Normalisasi ini berdampak pada:

- Menurunnya Empati: Ketika kekerasan menjadi tontonan sehari-hari, kemampuan individu untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain (empati) dapat berkurang drastis. Ini menciptakan celah emosional yang memudahkan seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa rasa bersalah.

- Melemahnya Hambatan Moral: Batasan-batasan moral yang sebelumnya mencegah individu untuk melakukan kejahatan perlahan-lahan runtuh. Tindakan kriminal yang sebelumnya dianggap tabu menjadi lebih dapat diterima, karena "semua orang melakukannya" atau "itu hanya bagian dari hidup".

II. Pembelajaran Sosial dan Imitasi: Kekerasan sebagai Model Perilaku

Teori pembelajaran sosial, yang dipelopori oleh Albert Bandura, menjelaskan bagaimana individu belajar perilaku baru melalui observasi dan imitasi. Dalam konteks budaya kekerasan, anak-anak dan remaja belajar bahwa kekerasan adalah cara yang efektif untuk mencapai tujuan (misalnya, dominasi, kekuasaan, atau penyelesaian konflik) dengan mengamati orang dewasa, teman sebaya, atau figur panutan yang menggunakan kekerasan dan tidak menerima konsekuensi negatif.

Aspek ini meliputi:

- Lingkungan Keluarga: Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang sarat kekerasan (fisik, verbal, atau emosional) cenderung menginternalisasi kekerasan sebagai pola komunikasi dan penyelesaian masalah. Mereka mungkin menjadi pelaku kekerasan di masa depan atau menjadi korban yang lebih rentan.

- Lingkungan Sosial dan Komunitas: Geng jalanan, kelompok ekstremis, atau komunitas yang menjunjung tinggi "kehormatan" yang dipertahankan melalui kekerasan, menyediakan model perilaku yang kuat. Anggota baru belajar bahwa untuk diterima atau bertahan hidup dalam kelompok tersebut, mereka harus mengadopsi norma-norma kekerasan.

- Media dan Teknologi: Media yang menampilkan pahlawan yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan, atau platform media sosial yang menjadi ajang cyberbullying dan ujaran kebencian, secara tidak langsung mengajarkan bahwa kekerasan adalah cara yang valid untuk mengekspresikan diri atau mendominasi orang lain.

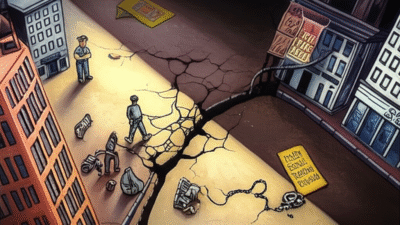

III. Lingkungan Sosial-Ekonomi dan Stres: Pemicu Agresi

Budaya kekerasan sering kali berakar pada kondisi sosial-ekonomi yang tidak stabil dan tingkat stres yang tinggi dalam masyarakat. Kemiskinan, kesenjangan ekonomi yang ekstrem, pengangguran, kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, dan diskriminasi dapat menciptakan frustrasi, keputusasaan, dan rasa tidak berdaya yang mendalam.

Dalam kondisi seperti ini:

- Frustrasi-Agresi: Teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa ketika individu menghadapi hambatan terhadap pencapaian tujuan mereka, mereka akan bereaksi dengan agresi. Dalam masyarakat yang dibalut budaya kekerasan, agresi ini dapat dengan mudah bermanifestasi menjadi tindakan kriminal.

- Perebutan Sumber Daya: Lingkungan yang miskin sumber daya dapat memicu persaingan ketat, yang sering kali berujung pada kekerasan untuk merebut atau mempertahankan kontrol atas apa yang ada. Ini terlihat dalam kejahatan properti, perampokan, atau bahkan konflik komunal.

- Erosi Kepercayaan: Ketidakadilan struktural dan kegagalan institusi untuk memberikan keadilan atau peluang dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Ketika kepercayaan ini hilang, individu atau kelompok mungkin merasa perlu untuk "mengambil hukum di tangan mereka sendiri," yang sering kali berujung pada kejahatan main hakim sendiri.

IV. Trauma dan Siklus Kekerasan: Korban Menjadi Pelaku

Kekerasan sering kali bersifat siklikal. Individu yang menjadi korban kekerasan, terutama di masa kanak-kanak atau selama periode rentan lainnya, berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan masalah psikologis seperti PTSD, depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Tanpa intervensi dan dukungan yang tepat, trauma ini dapat bermanifestasi sebagai agresi yang ditujukan kepada orang lain, melanjutkan lingkaran setan kekerasan.

- Dampak Psikologis: Trauma kekerasan dapat mengubah cara otak merespons ancaman, membuat individu lebih reaktif dan kurang mampu mengelola emosi negatif. Hal ini meningkatkan kecenderungan mereka untuk bertindak impulsif dan agresif.

- Transmisi Antargenerasi: Pola kekerasan sering kali diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam keluarga mereka lebih mungkin untuk meniru pola tersebut dalam hubungan mereka sendiri di masa depan, baik sebagai korban maupun pelaku.

V. Lemahnya Penegakan Hukum dan Sistem Sosial: Ketiadaan Konsekuensi

Budaya kekerasan juga berkembang subur di lingkungan di mana penegakan hukum lemah, korup, atau tidak konsisten. Ketika pelaku kekerasan jarang atau tidak pernah menghadapi konsekuensi yang tegas dan adil atas tindakan mereka, ini mengirimkan pesan bahwa kekerasan adalah tindakan yang dapat diterima atau bahkan menguntungkan.

- Impunitas: Rasa impunitas (kebal hukum) mendorong individu untuk mengulangi tindakan kekerasan atau melakukan kejahatan yang lebih serius.

- Sistem Peradilan yang Lambat atau Tidak Efektif: Proses hukum yang berlarut-larut, kurangnya bukti, atau celah hukum dapat menyebabkan pelaku lolos dari hukuman, melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memperkuat budaya kekerasan.

- Kurangnya Rehabilitasi: Sistem pemasyarakatan yang tidak efektif dalam merehabilitasi narapidana kekerasan dapat menyebabkan mereka kembali ke masyarakat dengan perilaku yang sama atau bahkan lebih buruk, memperburuk masalah kejahatan.

Membangun Kembali: Mengakhiri Lingkaran Setan Kekerasan

Mengatasi pengaruh budaya kekerasan terhadap kejahatan membutuhkan pendekatan multi-dimensi dan komprehensif:

- Pendidikan dan Penanaman Nilai: Mengajarkan empati, resolusi konflik tanpa kekerasan, dan toleransi sejak dini di sekolah dan keluarga.

- Penguatan Penegakan Hukum: Memastikan sistem peradilan yang adil, transparan, dan konsekuen bagi setiap pelaku kekerasan.

- Intervensi Sosial dan Psikologis: Menyediakan dukungan kesehatan mental dan program rehabilitasi bagi korban dan pelaku kekerasan, untuk memutus siklus trauma.

- Regulasi Media: Mendorong industri media untuk lebih bertanggung jawab dalam menyajikan konten kekerasan, serta meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat.

- Peningkatan Kesejahteraan Sosial-Ekonomi: Mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan menciptakan peluang yang merata untuk mengurangi frustrasi dan keputusasaan yang menjadi pemicu kekerasan.

- Pemberdayaan Komunitas: Membangun komunitas yang kuat, inklusif, dan saling mendukung, di mana nilai-nilai non-kekerasan dijunjung tinggi.

Budaya kekerasan adalah musuh senyap yang secara perlahan meracuni masyarakat dan mendorong peningkatan kejahatan. Memeranginya bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab kolektif setiap individu. Dengan kesadaran, edukasi, dan aksi nyata, kita dapat mulai mengikis jejak kelam ini dan membangun masyarakat yang lebih aman, beradab, dan penuh empati.