Jerat Digital Berbisa: Membongkar Modus Penipuan Online dan Membangun Benteng Perlindungan Hukum bagi Korban

Pendahuluan: Ketika Kemudahan Berujung Petaka Digital

Era digital telah membawa kemudahan dan kecepatan yang tak terbayangkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, transaksi keuangan, hingga akses informasi. Namun, di balik gemerlap inovasi ini, tersembunyi pula sisi gelap yang mengintai: ancaman penipuan online. Kejahatan siber ini semakin canggih dan merajalela, memanfaatkan kelengahan, ketidaktahuan, atau bahkan keputusasaan para korban. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya sebatas materiil, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis mendalam.

Artikel ini akan membongkar beberapa studi kasus penipuan online yang umum terjadi, menganalisis modus operandinya, serta secara detail menguraikan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi para korban di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dan memberikan panduan konkret agar tidak mudah terjerat, serta mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika terlanjur menjadi korban.

Studi Kasus Penipuan Online: Modus Operandi yang Kian Berbisa

Penipuan online tidak mengenal batas dan terus berevolusi. Berikut adalah beberapa studi kasus yang seringkali menjerat korban:

-

Modus Phishing dan Social Engineering (Rekayasa Sosial): "Selamat! Anda Memenangkan Undian Miliaran Rupiah!"

- Deskripsi Modus: Ini adalah salah satu modus tertua namun paling efektif. Pelaku mengirimkan pesan (SMS, WhatsApp, email) atau menelepon korban, mengklaim bahwa korban memenangkan hadiah fantastis (undian bank, program pemerintah, hadiah dari perusahaan besar) atau tawaran pekerjaan dengan gaji selangit. Untuk mencairkan hadiah atau melamar pekerjaan tersebut, korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebagai "biaya administrasi," "pajak," atau "biaya registrasi." Seringkali, pelaku juga meminta data pribadi sensitif seperti nomor rekening, PIN, OTP (One Time Password), atau bahkan password internet banking dengan dalih verifikasi.

- Studi Kasus Konkret: Seorang ibu rumah tangga menerima SMS bahwa ia memenangkan undian dari bank senilai 100 juta rupiah. Karena euforia, ia mengikuti instruksi pelaku untuk mentransfer "biaya pajak" sebesar 3 juta rupiah ke rekening asing. Setelah transfer, pelaku menghilang dan nomornya tidak bisa dihubungi. Tidak hanya itu, data rekening banknya pun telah dicuri dan saldo tabungannya terkuras habis.

- Anatomi Keberhasilan: Modus ini memanfaatkan sifat serakah, kepanikan, atau harapan korban akan rezeki nomplok. Pelaku sering menggunakan nama institusi terkemuka atau tokoh publik untuk membangun kepercayaan. Tekanan waktu ("promo terbatas," "hadiah akan hangus") juga digunakan untuk mempersempit kesempatan korban berpikir jernih.

-

Modus E-commerce Fiktif atau Penjualan Barang Tidak Sesuai: "Barang Murah Meriah, Kualitas Nomor Satu!"

- Deskripsi Modus: Pelaku membuat toko online palsu di media sosial (Instagram, Facebook) atau platform e-commerce yang terlihat meyakinkan, menawarkan barang-barang populer (gadget, pakaian branded, kendaraan) dengan harga jauh di bawah pasaran. Setelah korban mentransfer uang, barang tidak pernah dikirim, atau yang dikirim adalah barang rongsokan yang tidak sesuai deskripsi. Ada pula kasus di mana toko online tersebut hanya bertahan sebentar, mengumpulkan uang dari banyak pembeli, lalu menghilang.

- Studi Kasus Konkret: Seorang mahasiswa tergiur membeli smartphone terbaru dengan diskon 50% di sebuah akun Instagram yang memiliki banyak pengikut dan testimoni palsu. Setelah mentransfer uang, ia menunggu berhari-hari namun barang tak kunjung tiba. Akun penjual kemudian menghilang atau memblokir akunnya. Uang yang sudah ditransfer pun raib.

- Anatomi Keberhasilan: Daya tarik harga murah dan kemudahan belanja online menjadi umpan utama. Pelaku sering memalsukan testimoni, bukti pengiriman, atau menggunakan foto barang curian/dari internet untuk meyakinkan korban. Kurangnya verifikasi reputasi penjual dan toko oleh korban menjadi celah besar.

-

Modus Investasi Bodong Online: "Investasi Cepat Kaya, Jaminan Untung Tiap Hari!"

- Deskripsi Modus: Pelaku menawarkan skema investasi yang menjanjikan keuntungan luar biasa tinggi dalam waktu singkat, jauh di atas rata-rata investasi legal. Investasi ini seringkali tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau badan pengawas lainnya. Bentuknya bisa berupa investasi mata uang kripto palsu, skema Ponzi, atau investasi pada bisnis fiktif. Para korban diminta menyetor dana, dan di awal mungkin ada pengembalian kecil untuk membangun kepercayaan, namun pada akhirnya skema tersebut akan kolaps dan seluruh dana korban dibawa kabur.

- Studi Kasus Konkret: Sepasang suami istri bergabung dalam sebuah grup Telegram yang menawarkan investasi "trading robot" dengan janji keuntungan 1-2% per hari. Mereka awalnya menyetor 10 juta rupiah dan sempat merasakan keuntungan kecil. Tergiur dengan potensi keuntungan, mereka kemudian menyetor lagi hingga 100 juta rupiah, bahkan mengajak teman-teman. Beberapa bulan kemudian, aplikasi investasi tidak bisa diakses, grup Telegram dibubarkan, dan seluruh dana investasi mereka serta teman-teman mereka raib.

- Anatomi Keberhasilan: Modus ini memanfaatkan impian korban untuk cepat kaya tanpa usaha keras. Pelaku membangun komunitas online yang solid, saling memotivasi, dan seringkali menggunakan tokoh "leader" atau "mentor" yang terlihat sukses. Kurangnya pemahaman tentang risiko investasi dan validitas legalitas menjadi faktor kunci.

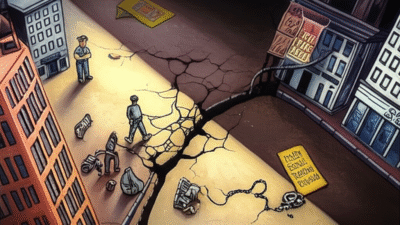

Anatomi Keberhasilan Penipuan Online: Mengapa Korban Mudah Terjebak?

Beberapa faktor yang membuat penipuan online begitu efektif antara lain:

- Faktor Psikologis: Keserakahan, rasa takut (misalnya, ancaman data akan disebar), kepanikan, empati (misalnya, modus sumbangan palsu), dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah.

- Keterbatasan Literasi Digital: Banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja internet, tanda-tanda situs palsu, atau pentingnya keamanan data pribadi.

- Anonimitas Pelaku: Pelaku sering beroperasi dari lokasi yang berbeda, menggunakan identitas palsu, atau jaringan bot, membuat pelacakan sangat sulit.

- Teknologi Canggih: Pelaku menggunakan teknik canggih seperti website phishing yang sangat mirip aslinya, deepfake, atau manipulasi suara untuk meyakinkan korban.

- Kelemahan Sistem: Terkadang ada celah keamanan pada platform digital atau kurangnya regulasi yang memadai.

Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Korban: Membangun Benteng Pertahanan

Jika terlanjur menjadi korban penipuan online, ada beberapa langkah dan mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh:

1. Tindakan Cepat Pasca-Kejadian:

- Kumpulkan Bukti: Segera kumpulkan semua bukti digital: tangkapan layar percakapan, nomor telepon pelaku, alamat email, URL website palsu, bukti transfer bank, riwayat transaksi, atau rekaman suara. Semakin lengkap, semakin baik.

- Hubungi Bank/Penyedia Jasa Keuangan: Segera laporkan kejadian ke bank atau penyedia layanan pembayaran (e-wallet) yang digunakan untuk memblokir transaksi atau mencoba menarik kembali dana jika masih memungkinkan. Ini harus dilakukan secepat mungkin karena batas waktu pembatalan transaksi sangat singkat.

- Laporkan ke Platform Digital: Jika penipuan terjadi melalui media sosial atau platform e-commerce, laporkan akun pelaku ke platform tersebut agar diblokir atau dihapus.

- Ganti Password: Jika data pribadi atau password telah diberikan, segera ganti semua password akun digital yang relevan (email, media sosial, perbankan online) dan aktifkan autentikasi dua faktor (2FA).

2. Pelaporan Hukum kepada Pihak Berwajib:

- Kepolisian (Unit Siber/Reskrim): Buat laporan resmi ke kepolisian terdekat, khususnya Unit Siber (Cyber Crime) atau Satuan Reserse Kriminal. Sampaikan semua bukti yang telah dikumpulkan.

- Dasar Hukum: Penipuan online dapat dijerat dengan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Baru): Pasal 28 ayat (1) tentang penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, Pasal 35 tentang pemalsuan informasi elektronik, dan Pasal 36 tentang kerugian yang ditimbulkan dari tindakan ilegal.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 378 tentang penipuan (dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun) dan Pasal 372 tentang penggelapan (dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun).

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK): Terutama jika terkait dengan transaksi jual beli barang/jasa yang tidak sesuai.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Khusus untuk kasus investasi bodong, OJK memiliki kewenangan untuk memblokir rekening dan mengumumkan entitas investasi ilegal.

- Dasar Hukum: Penipuan online dapat dijerat dengan:

- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo): Pelaporan juga bisa dilakukan ke Aduan Konten Kominfo untuk pemblokiran situs atau akun yang digunakan pelaku.

3. Proses Penegakan Hukum:

- Penyelidikan dan Penyidikan: Kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut, melacak identitas pelaku (jika memungkinkan), dan berkoordinasi dengan bank atau penyedia layanan telekomunikasi.

- Penuntutan: Jika bukti cukup kuat dan pelaku berhasil ditangkap, kasus akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan.

- Persidangan: Hakim akan memutuskan apakah pelaku bersalah berdasarkan bukti dan tuntutan jaksa.

4. Pemulihan Kerugian (Restitusi/Ganti Rugi):

- Melalui Jalur Pidana: Dalam putusan pidana, hakim dapat memerintahkan pelaku untuk membayar restitusi (ganti rugi) kepada korban. Namun, ini sangat tergantung pada kemampuan finansial pelaku dan apakah asetnya dapat dilacak.

- Melalui Jalur Perdata: Korban juga dapat mengajukan gugatan perdata terpisah untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Proses ini bisa panjang dan membutuhkan biaya, serta tidak menjamin kemenangan jika pelaku tidak memiliki aset yang bisa disita.

- Kendala: Pemulihan kerugian seringkali menjadi tantangan terbesar karena pelaku seringkali tidak memiliki aset yang cukup, atau dana sudah disembunyikan/dicuci. Selain itu, penipuan lintas negara juga menyulitkan proses hukum.

Pencegahan dan Literasi Digital: Tameng Terkuat

Benteng pertahanan terbaik terhadap penipuan online adalah diri sendiri. Peningkatan literasi digital dan kewaspadaan adalah kunci:

- Selalu Verifikasi: Jangan mudah percaya pada tawaran yang "terlalu bagus untuk jadi kenyataan." Verifikasi informasi dari sumber resmi.

- Waspada Data Pribadi: Jangan pernah memberikan PIN, OTP, password, atau data sensitif lainnya kepada siapa pun. Bank atau institusi resmi tidak akan pernah memintanya.

- Cek Legalitas: Untuk investasi, selalu cek izin dan legalitas perusahaan di OJK.

- Gunakan Fitur Keamanan: Aktifkan autentikasi dua faktor, gunakan password yang kuat dan unik, serta perbarui perangkat lunak secara berkala.

- Edukasi Berkelanjutan: Ikuti perkembangan modus penipuan online terbaru dan bagikan informasi ini kepada keluarga serta teman.

Kesimpulan: Tanggung Jawab Bersama Menuju Ruang Digital yang Aman

Penipuan online adalah kejahatan kompleks yang memerlukan pendekatan multi-pihak. Diperlukan sinergi antara kesadaran individu, penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah, serta tanggung jawab platform digital dalam menjaga keamanan penggunanya. Bagi korban, memahami mekanisme perlindungan hukum adalah langkah krusial untuk mencari keadilan dan memulihkan kerugian.

Dengan literasi digital yang kuat sebagai fondasi dan kerangka hukum yang kokoh sebagai benteng, kita dapat bersama-sama membangun ruang digital yang lebih aman, di mana inovasi dapat berkembang tanpa bayang-bayang jerat digital yang berbisa. Mari bersama menjadi pengguna internet yang cerdas dan waspada, agar tidak ada lagi yang terjerat dalam perangkap kejahatan siber.